百人一首かるたの歌人エピソード第10番・”行くも帰るも”蝉丸~謎の歌人の正体とは?

これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関

蝉丸!

天皇をはじめ、皇族、貴族・・・と、身分の高い方々の歌が多く選ばれている小倉百人一首の中で、ひときわ異彩を放っているのがこの方です。

百人一首かるたの歌人エピソード、今回は謎の歌人、第10番・蝉丸をご紹介いたします。

盲目の物乞い?醍醐天皇の第四皇子?・・・その正体は芸能の神様!

蝉丸は、平安時代中期の歌人です。本名、生没年など詳しいことは全く分かっていません。生まれつき盲目だったため、逢坂山に捨てられ、物乞いをしながら生きていたという伝説がありますが、定かではありません。醍醐天皇の第四皇子だったという説もあります。逢坂の関近くに住み、琵琶を弾きながら旅人を慰めたとも伝えられ、盲目の琵琶法師の始祖という説もあります。

逢坂の関の近く(今の滋賀県大津市)には、蝉丸神社、関蝉丸神社(上社と下社)と、蝉丸の名を冠した神社が三社もあり、いずれの神社でも、蝉丸は音曲をはじめとする諸芸道の祖神として祀られています。

なんと蝉丸の正体は、神様だったのですね!

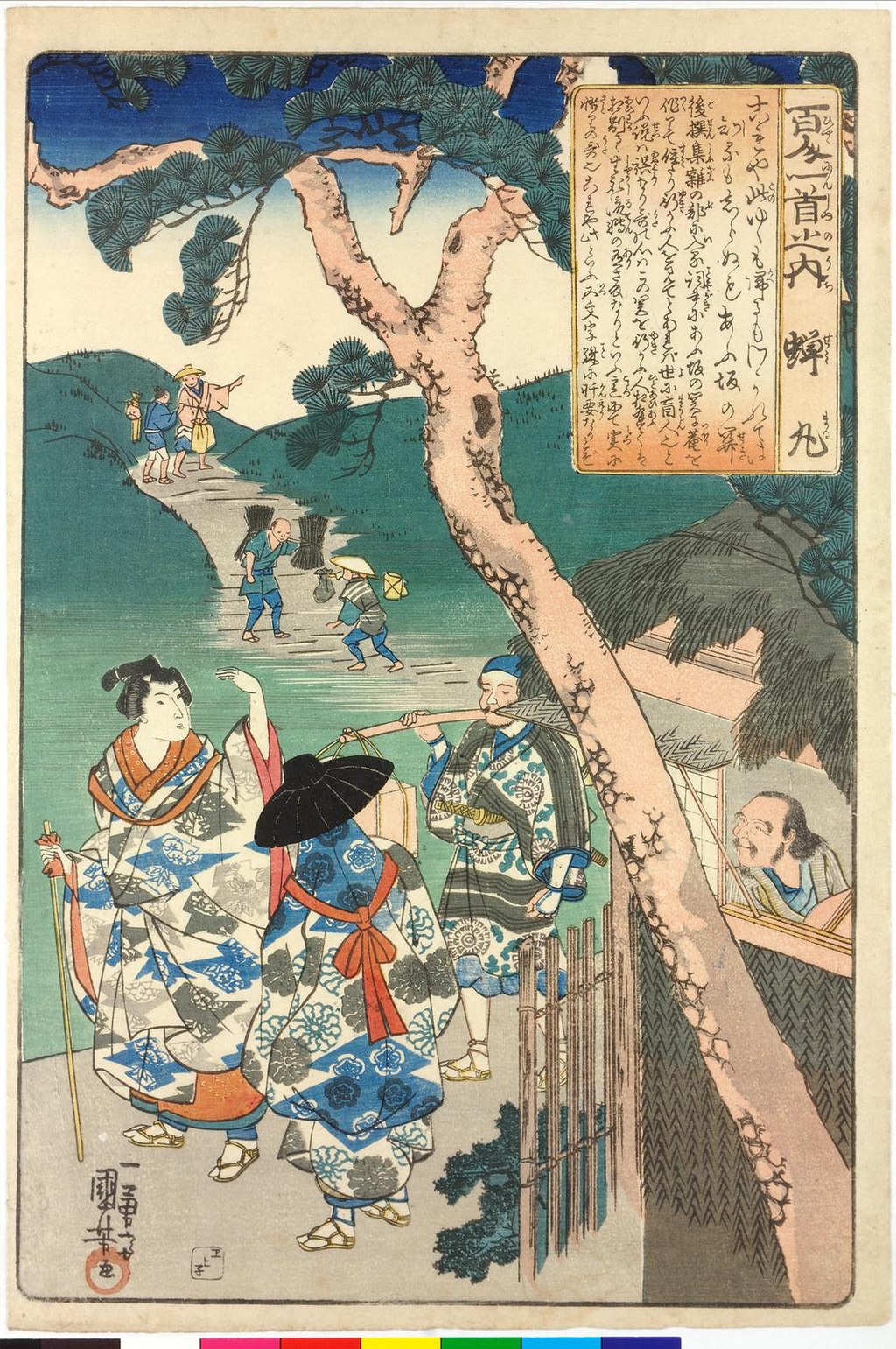

江戸時代の絵師、歌川国芳が描いた蝉丸(出展:Wikimedia Commons)

ああ、これがあの有名な!京都から旅立つ人も戻ってきた人も、みんながすれ違うという逢坂の関なのか!

蝉丸の歌は、『後撰和歌集』には、「逢坂の関に庵を作って住んでいた頃に、行き交う人々を見て作った」という記されています。このことから、蝉丸は盲目ではなかったのでは?という説もあるのですが、全ては歴史の闇の中・・・

ところで、蝉丸のこの歌、技巧的にも素晴らしい特色があるんですよ!

実は、百人一首で唯一、濁点(”)も半濁点(゜)も全く使われていない歌なんです。音がクリアなわけですね!

そして、「行く・帰る」、「知る・知らぬ」、さらに「別れ」と”逢う”の掛詞である「逢坂」と、対になる言葉を3組も入れ、さらに「も」を重ねて語呂を合わせ、言葉遊びのような響きを楽しませつつ、人生の無常観を感じさせてくれる歌に仕上がっています。

蝉丸は「坊主めくり」のスーパースター!?

小倉百人一首を用いるのは一緒でも、”畳の上の格闘技”と呼ばれる競技かるたと一線を画したゲーム「坊主めくり」では、蝉丸ルールと呼ばれるローカルルールが各地に存在します。

蝉丸を引いたら1回休み、とか、その場で負け確定とか、逆に他のプレイヤーの手札を全て自分のものにできる、なんていう必勝カードだったり・・・

みなさまが遊んだ「坊主めくり」では、どんな蝉丸ルールがありますか?

比べっこしたら楽しそうですね!

蝉丸を祀る関蝉丸神社下社は、境内に踏切がある珍しい神社です

☆こちらの記事は、才女・清少納言が詠んだ「逢坂の関」の歌をご紹介しております。同じ場所とは思えないテイストの違いをお楽しみいただけますよ(#^^#)

夜をこめて 鳥の空音は はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ

畳の上の格闘技、競技かるたに使われる小倉百人一首に登場する女性たちは、みな才能豊かです。

情報源: 百人一首かるたの歌人エピソード第62番清少納言~男女の仲を隔てる「逢坂の関」は難攻不落⁉ ⋆ MUSBIC/ムスビック

MUSBIC公式 Facebook ページ

この記事へのコメントはありません。