百人一首かるたの歌人エピソード第74番・源俊頼朝臣~振り向いてもくれない相手を想う切なくも激しい恋心・・・なのに「うっかりはげ」とは!!?

うかりける 人を初瀬の 山おろしよ 激しかれとは祈らぬものを

一瞬を争う激しい戦い、そこで読まれるのは抒情的な風景や切ない恋心。

そんな真逆の世界観が、”畳の上の格闘技”と呼ばれる競技かるたの魅力でもありますね。

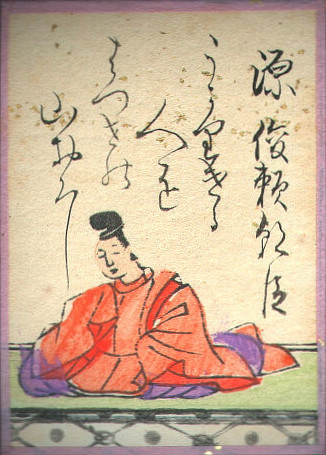

今回ご紹介いたします、第74番・源俊頼朝臣は、小倉百人一首の中でも、後世の和歌にひときわ大きな影響を残した偉大な歌人です。でも、競技かるた界隈では、「うっかりはげ」なんて、ひどい覚えられ方をしているんですよ!「うっかりはげ」って・・・?

源俊頼朝臣(出展:Wikimedia Commons)

才能豊かな文化人だった源俊頼

源俊頼(1055~1129)は、平安時代後期の貴族で歌人です。堀河天皇の時代に、歌壇の中心人物として活躍しました。源俊頼は、技巧的でありながら情感にあふれた歌風で、後世の和歌に大きな影響を残しました。小倉百人一首の選者、藤原定家が絶賛しています。

また源俊頼は楽人としても有名で、雅楽で主旋律を奏でる楽器・篳篥(ひちりき)の名手でした。

さらに、能書家だったという記録はないのですが、残っている文献から、源俊頼が相当な能書家だったことがわかります。

父は第71番・大納言経信、息子は第85番・俊恵法師。なんと3代続いて小倉百人一首に選ばれています。

つれないあの人が私を想ってくれるようにと観音様にお祈りしたのに、まさか初瀬の山おろしよ、おまえのように「より激しくなれ」とは祈らなかったのに

観音様は、危機になると救いの手をさしのべてくれると信じられていて、平安時代は貴族の間で観音信仰が盛んでした。中でも長谷観音は、『枕草子』や『源氏物語』をはじめ、多くの古典文学にも登場するほど、お参りに行く人でにぎわっていたようです。

山おろしは、長谷観音のある初瀬山から吹き下ろしてくる激しい風のことです。

はるばる長谷観音にまで出かけて想いの成就をお祈りしたのに、何てことだ!

という強い想いを、「やまおろしよ」と、わざわざ字余りにして風に呼びかける技法を用いて、伝えているのですね。

この歌は、「祈れども逢わざる恋」というお題を与えられて詠んだ一首、つまりフィクションのようです。俊頼が本当にこんなに激しい片思いの経験をしたかどうかは、もはや観音様にしかわからないですが・・・(笑)

長谷の観音様で知られる長谷寺は奈良県桜井市の初瀬山にあります

”うっかりはげ”とは!?

競技かるたの上達を目指す人たちは、上の句の出だしと下の句の出だしをつないで、語呂合わせで歌を覚えるトレーニングをなさるのだとか。そこで登場したのが、「うかりける」と「激しかれとは」をつないだ「うっかりはげ」というわけです。

切なくて素晴らしい片思いの歌が、一瞬にしてコミカルで忘れられない歌になっちゃいましたね!

☆こちらの歌は、源俊頼と同じく、和歌や管絃など豊かな教養を持つ文化人、第64番・藤原定頼をご紹介しております。ただ、ちょっと・・・チャラ男だった?

朝ぼらけ 宇治の川霧 絶え絶えに あらわれわたる 瀬々の網代木 旅先で、早朝ふと目を覚まして窓の外を見眺めたら、普段見ることのできない幻想的な光景を目の当たりにして、はっと息をのんだ… そんなご経験をお持ちの方、多いのではないかしら?

情報源: 百人一首かるたの歌人エピソード第64番権中納言定頼~幻想的な光景を歌い上げた、容姿端麗で教養豊かな文化人なのですが・・・ ⋆ MUSBIC/ムスビック

MUSBIC公式 Facebook ページ

この記事へのコメントはありません。