百人一首かるたの歌人エピソード第85番・俊恵法師~多くを語らず余情を重んじる、”幽玄”の世界へようこそ

夜もすがら もの思ふ頃は 明けやらで ねやのひまさへ つれなかりけり

恋しさが募って夜も眠れなくなる・・・1000年の時を隔てても、変わらない想いですね。だからこそ、今も残る優れた和歌の多くが、恋をテーマにしているのでしょうか。

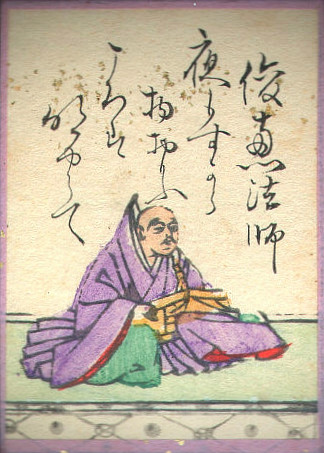

百人一首かるたの歌人エピソード、今回ご紹介いたしますのは、第85番・俊恵法師(しゅんえほうし)。言葉に表さない、奥深くほのかな情緒、”幽玄”という理念を確立したひとりと言われています。

俊恵法師(出展:Wikimedia Commons)

遅咲きの歌人、俊恵法師(1113~没年不明)

俊恵法師は、平安時代末期の方です。第71番・源経信の孫、第74番・源俊頼の息子で、三代連続で小倉百人一首に選ばれています。

俊恵法師の詳しい生涯はわかっていません。17歳の頃に父を亡くした後、出家して奈良・東大寺の僧となりました。40歳を過ぎた頃から、歌人として活躍するようになったと言われています。

俊恵法師は、京都白川に建てた僧坊を「歌林苑(かりんえん)」と名付け、歌人たちのサロンとしました。サロンには、時代を代表する歌人たちが多く集い、衰えつつあった当時の歌壇に大きな刺激を与えました。『方丈記』で知られる鴨長明は、俊恵のお弟子さんなのだとか。

今も風情のある京都・白川沿いの風景

(愛しいあなたを想って)夜通し物思いに沈むこの頃、夜がなかなか明けないので、(いつまでも明け方の光が差し込まない)寝室のすき間さえも、つれなく感じてしまうのだよ

この歌は、御所の歌合せに出席する友人のために、俊恵法師が作った歌と言われています。

眠れない夜の寂しさを、定番(?)の”月”や”夜空”という言葉を使わずに表現したところがポイントです。

日本文化に欠かせない世界観”幽玄”とは?

俊恵法師の生きた平安時代末期には、日本ならではの文化が育まれていきました。この時代に”幽玄”という理念が登場しました。

言葉に表れない、奥深くほのかな感覚を大切にする概念で、和歌や能など、日本の伝統芸術に欠かせない美しさとして、今に受け継がれています。

和歌において、”幽玄”を世に知らしめた人物といえば、第83番・皇太后宮大夫俊成(藤原定家の父、藤原俊成)が有名です。俊成は、和歌の評論や詞書などに”幽玄”という言葉を多く用いました。

一方、『方丈記』の著者である鴨長明は、”幽玄”を「言外に漂う余情」と定義しました。その世界観を確立した人物こそ、鴨長明の師である俊恵法師だったのです。

☆こちらの記事では、愛する男性を寂しく待つ女性が登場します。

嘆きつつ 独りぬる夜の 明くる間は いかに久しき ものとかは知る 「通い婚」だった平安時代、女性はひたすら待つだけ、しかも連絡方法は手紙だけで、メールも電話もない・・・待っている女性の気持ちは、想像を絶する寂しさと心細さだったことでしょうね。

情報源: 百人一首かるたの歌人エピソード第53番右大将道綱母~待ってばかりだと、イヤミのひとつも言いたくなるのが女心 ⋆ MUSBIC/ムスビック

MUSBIC公式 Facebook ページ

この記事へのコメントはありません。